吉野山は奈良県の中央、大峰連山より延びる尾根上に位置します。

金峯山寺(きんぷせんじ)を中心とした、天空の宗教都市がつくられ、南北朝時代には南朝が置かれました。

古来、日本一の桜の名所ともいわれ、山下から山上へと、下千本、中千本、上千本、奥千本と呼ばれ、花期をずらして咲き上るさまは錦(にしき)の景観です。

紀伊山地の北端で、大峰を経て熊野三山へと続く大峯奥駈道の基点でもあり、2004年に高野山、熊野とともに霊場の参詣道として、世界遺産に登録されました。

SPONSOR LINK

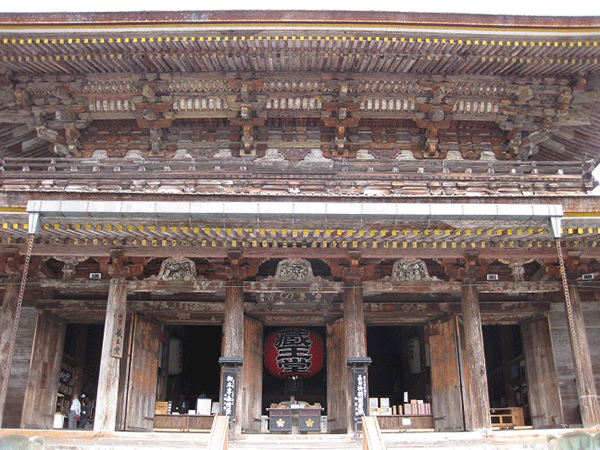

吉野のシンボル、金峯山寺は修験道の総本山

7世紀の飛鳥期、修験道の開祖とされる「役小角(えんのおづぬ)」は、大峰山で修行を重ね、金峯山寺や大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)を開いたとされます。

金峯山寺は、修験道の総本山。天正19年(1592年)の建立とされる国宝です。

本尊は3体の巨大な蔵王権現。仏教の仏とも神道の神ともつかない独自の尊格。

火焔を背負い、頭髪を逆立てた忿怒の相。秘仏とされます。

みどころが散在する下千本、中千本、上千本、奥千本の歩き方

吉野山は標高300mから800mにまで連なる尾根上。

寺社や南朝ゆかりの史跡、西行や芭蕉が逍遙(しょうよう:気ままに歩き回ること。)した古跡など、みどころが散在します。

下千本

ロープウェイの駅からすぐに、金峯山寺の総門である「黒門」、そして、旅館、土産品店が軒を連ねる坂の上に「銅の鳥居」があります。このあたりが下千本です。

その先、石段の上に国宝の「仁王門」、高台には本堂の「蔵王堂」が、巨大な躯体を誇るように聳え、殊に、パワースポットとされる由縁です。

その奥には、南朝時代の後醍醐天皇の「吉野朝皇居跡」が残り、荘厳な空気が漂っています。

蔵王堂の先には「勝手神社」や、松尾芭蕉が滞在した「東南院」「喜蔵院」などの宿坊があり、左手の尾根には「吉水神社」が鎮座します。

SPONSOR LINK

中千本

さらに上方には、大海人皇子の勅願寺「桜本坊」や、聖徳太子の創建とされる「竹林院」。

左手の山には、後醍醐天皇の勅願寺「如意輪寺」と陵墓「塔尾陵」があります。

このあたりが中千本です。

上千本、奥千本

その上方「吉野水分神社」のあたりが上千本。

高城山を経て最奥、「金峯神社」「西行庵」のあたりが奥千本です。

吉野は日本一の桜の名所。見ごろが長く楽しめます

3万本の桜が山下から山上へと、順に咲き上るため、吉野の桜は見ごろを長く楽しめます。

種類は殆どが白山桜。シーズンには夜間ライトアップも行われて賑わいます。

開花状況は吉野町HPの「観桜期情報(お花見情報)」で

観桜期情報(お花見情報) | 吉野町公式ホームページ

シーズンの週末や、お天気のよい日は大渋滞となり、交通規制が行われます。また、郊外に駐車場を設け、吉野山上までのシャトルバスが運行されます。

交通規制や郊外の駐車場については、吉野町吉野町HPの「観光イベント情報」に、地図などが掲載されます。

観光・イベント情報 | 吉野町公式ホームページ

奥千本は標高800mの別世界、天空の桜の名所

山上の奥千本へは、中千本の竹林院の傍からシャトルバスが出ています。

下りは眺望のよい尾根道を、徒歩で下る方が多いようです。

距離も長く、ハイキングの装備等は必要です。

奥千本へ車での行き方は、シャトルバス乗り場の傍から、奥千本へと延びる車道を上ります。

所要時間は10分、狭いですが駐車場もあります。

ただし、桜のシーズンは、吉野山上へはロープウェイの千本口(下駅)からの観光車道しか通行できません。

まとめ

●金峯山寺【金峯山修験本宗総本山】

| 所在地 | 奈良県吉野郡吉野町吉野山 |

| 電話 | 0746-32-8371 |

| 公式サイト | 金峯山修験本宗 総本山金峯山寺 |

| 電車のアクセス | 近鉄吉野線「吉野駅」ロープウェイ3分、徒歩10分 |

| 車のアクセス | 阪奈道路「葛城IC」1時間10分 下千本無料駐車場あり(桜のシーズンは要確認) |

金峯山寺の御守、御札

⇒ グッズ

古く、霊地とされた大峯や熊野では、太古の山岳信仰が仏教と習合し、伝説の役小角を開祖とする修験となります。

平安期以降は霊場として多くの参詣者を集め、高野山、熊野三山とともに、日本有数のパワースポットともなります。

たしかに山上には霊気が漂い、吉野全域が再生のパワースポットとして機能しているようです。

なかでも、金峯山寺の御守は人気です。

ご神鏡の「五嶽神鏡」御守などが話題です。